詩のホテル

Q.宿泊空間に、まだ見ぬ鑑賞体験を持ち込むとどうなる?

滞在時間を通して「詩」に触れるという体験の可能性

始まりは、Twitter(現X)だった。デザイナー佐々木俊氏が投稿した「最果さんと詩のホテルとか作れたら面白いなぁ」という言葉を見た詩人・最果タヒ氏のポストが知人を介して私たちに届き、その日の夜にはDMグループができていた。その時点では、収支計画などまだない。それでも、見たことのない宿泊体験が生まれるという予感はあった。無機質な空間で寝ることだけがホテルの役割ではない。HOTEL SHE, KYOTOとの相性を踏まえても、「ホテルはメディアである」という水星が当初より掲げていたコンセプトを体現するために、「詩に触れる」という体験コンテンツは一つの最適解だと確信した。

A.「詩に泊まる」というかつてない宿泊体験の実現

宿泊によって日常で触れる言葉の見方が変わる

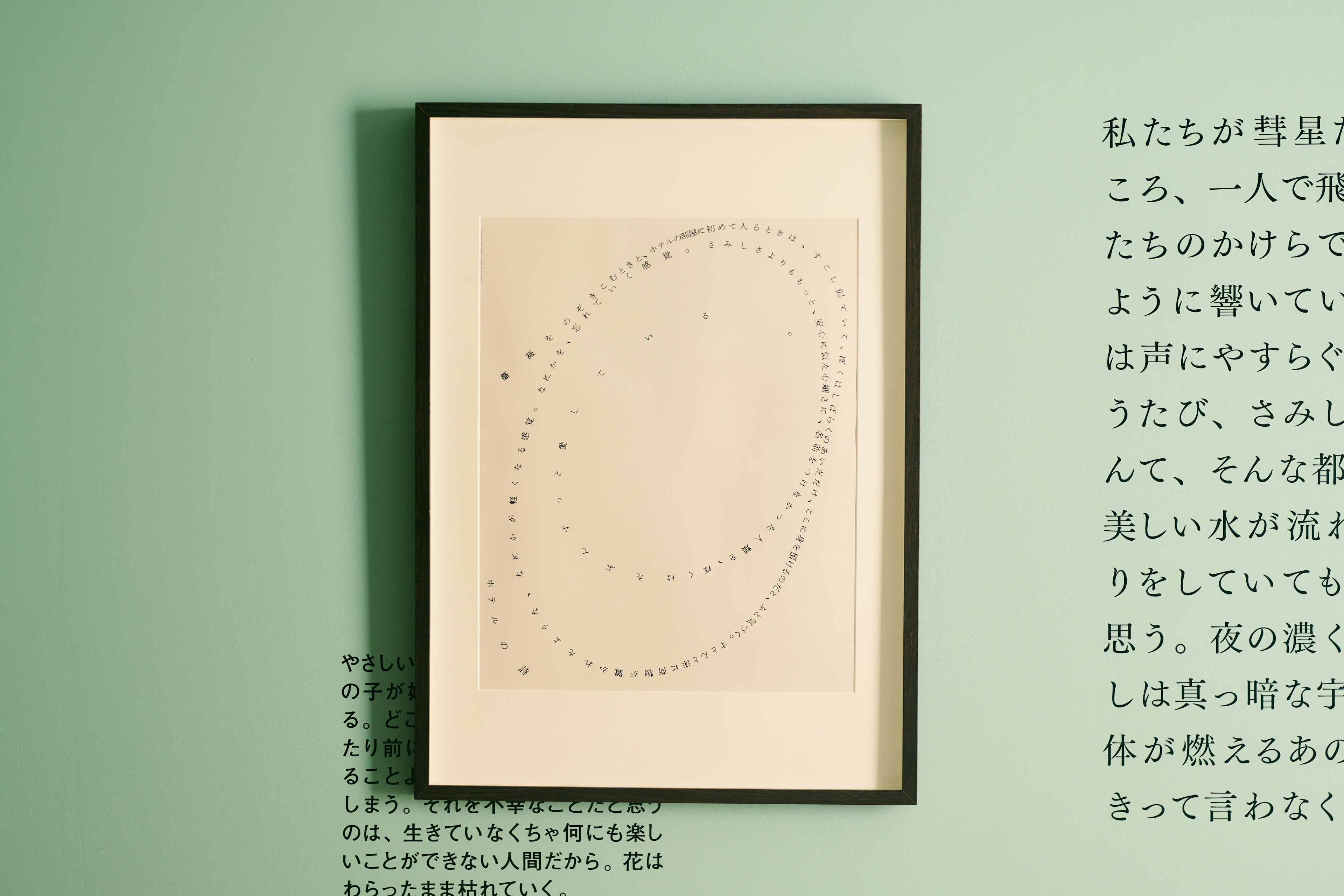

「詩のホテル」の企画内容はシンプルだ。わかりやすい展示形式ではなく、隠れている詩を探して楽しむという宿泊体験を期間限定で提供するというもの。アメニティやフットレスト、ミラーなど、宿泊部屋のいたるところにその場所、物にまつわる詩が隠れている。宿泊したゲストは、滞在中新しい言葉との突然の出会いを楽しむことができる。 このコラボ企画の中心には、HOTEL SHE,ブランドが当初より大切にしてきた「ライフスタイルの試着」という考え方があった。ホテルへの滞在を通じて、普段は「詩集」のなかで能動的に出会う「詩」というコンテンツに、受動的かつ偶発的に出会うことができる。その結果、滞在後の生活においても、詩や詩集へ興味を持っていただけるだけでなく、日常生活を取り巻く「言葉」というもの自体に対する見方が変わる可能性もある。ホテルがまだ見ぬライフスタイルの試着の場として機能するのだ。

詳細を一切明かさないマーケティングが奏功

SNSやメディアを中心に告知から大きな話題を呼び、予約開始からわずか数日で予定していた予約枠が完売する人気企画となった。その背景をマーケティング観点から考えると、企画リリース時点で「詩のホテル」という言葉以外のビジュアルを一切出さなかったことが大きな特徴であった。この部屋に泊まるとどんな体験ができるのか、それは宿泊をしなければわからない。空間においてはSNSを意識した作り込みをしたこともあって、宿泊者発信による空間の写真がSNSで次々投稿され、UGCとしてそれ自体が宣伝材料となった。そういった点では、SNS時代と非常に相性の良い宿泊企画だったと考えられる。

宿泊体験の新たなビジネスモデルの開拓

従来のホテルビジネスにおいては、稼働状況・混雑状況にあわせて価格を変動させることで、収益を調整する。しかし、今回のようなコラボ企画においては、繁忙 / 閑散期などの外的要因にかかわらず、ホテル側で価格を調整(つまり値上げ)をすることができる。 また、コラボ限定のグッズなどの物販収益に加えて、ターゲット(企画のファン)が明確であることから、企業とのコラボやタイアップなどの実施も検討できるなど、これまでの宿泊ビジネスに縛られない多様な収益の可能性を模索することができた。「詩のホテル」をきっかけに、こうしたコラボルーム企画がHOTEL SHE,ブランドのなかでは一般化しただけではなく、ホテル空間における広告・タイアップ事業の本格化など、その後の水星の事業多角化にもつながっている。

「詩のホテル」は今年、新たなフェーズへ

「詩のホテル」は世の中がコロナ禍に陥る直前、2019年12月にスタートし、2020年の3月でコロナの影響もあって一時休止。その後夏頃に再開をしたものの、最終的には予定していたよりも短い期間で終了せざるをえない結果となった。その後も、コラボグッズ、コラボルームの再販・再開に対するご意見・ご要望を数多くいただくほどの人気企画となった。実は今年、この「詩のホテル」がリバイバルするかもしれない。乞うご期待。

文責:角田 貴広

INTERVIEW関係者インタビュー

詩人最果 タヒ 様

〈「詩のホテル」実施時に寄せらてた、最果氏のコメント〉 帰るということが、大人になるたびに難しくなる。家の鍵を持ったって、帰り道を覚えたって、鍵も持たなかった、道もわからなかった子どもの頃よりずっと、「帰る」ことがわからない。自分で選んだ家具や家電で部屋を作っていったところで、どうしてか、そこに収まるだけが「帰る」ではないように思う。自分が、ちょうどよく作った場所が、私の本当の「ちょうどいい場所」ではないのかもしれないと思うたび、すこし、遠出がしたくなります。詩のホテルを、HOTEL SHE, さん、佐々木俊さんとともに作ることになりました。佐々木さんが最初にツイッターにあげてくれた「詩のホテル」というアイデアが、こんなにも早く実現するとは夢のようです!詩は、その人の暮らしや、息遣いに溶け込んでいくような、その人自身の言葉として溢れてきたようなものであってほしいと思います。それは、もしかしたらこうした「部屋」としての詩のあり方に、つながっていくのかもしれません。自分の部屋にいても、ちゃんと帰れていない気がする。そこから逃れて、ホテルの部屋に飛び込んでみる。そこが本当の帰るべき場所だった、なんてことは思えないけれど 、でも 、「今はどこにも帰る必要がないのだ」ということだけは確かに思うことができる。帰れていなくても、「ちょうどいい場所」を作り出せなくても、わたしはずっとずっと、自分の暮らしをそれなりにやっていたんじゃないかなあ。生きてはいるのだって、そんな風にそんなふうに思うとき、天井に見える言葉を書いています。

COLUMN担当者コラム

ホテルプロデューサー龍崎 翔子

観光と鑑賞の交差点で

旅をすることと、アートに触れることはなんだかよく似ている。自分の暮らす日常を離れ、誰かの世界に没入していく体験。そうして研ぎ澄ませた五感で自分の日常を再びまなざすとき、世界が少しだけ変わって見えるのである。ホテルをただの寝る場所ではなく、ひとりきりで詩を鑑賞する場所と見立てた時、壁に差し込む光がゆっくりと移ろう様も、手を伸ばした冷蔵庫の先に見える言葉の羅列も、いつもと異なった表情で意味ありげに見えてくるだろう。そんな瞬間こそが、ホテルという日常と非日常が交差する空間の持つ醍醐味なのだと思う。

INFO

- 所在地

HOTEL SHE, KYOTOにて実施

- 時期

2019年12月9日(月)〜2020年9月30日(日)

SCOPE

- 空間デザイン

- 体験コンテンツ設計

- ロゴ・ネーミング制作

- 事業・商品開発

CREDIT

- ホテルプロデューサー龍崎 翔子

- コンテンツディレクター角田 貴広